27

馬幫拉成一條直線逶迤盤桓在山路上。掛在騾馬脖頸上的銅鈴隨著騾馬的邁步而有節奏地叮當作響,清脆而悠遠,回蕩在寧靜的山間。馬蹄鐵踏在石頭上的聲響則沉悶而厚重。這鈴聲和馬蹄的嘚嘚聲幾乎就是茶馬古道的標識。

馬幫是過去大西南地區特有的一種交通運輸方式,也是茶馬古道主要的運載手段。眾所周知,中國大西南區域山高水急的自然條件使水上航行成為純粹的噩夢,山道險峻崎嶇,又根本無法行車。而西南地區自古又出雖矮小卻極有耐力的山地馬,這樣,馬幫的徒步運輸就應運而生。因而,自漢唐宋時期,到元明清年間,直至現代交通相當發達的今天,西南的驛道交通就有這樣的突出特色:騾馱馬運,充塞道路。

茶商馬幫使用的計量秤

多少年來,無數的馬幫在茶馬古道上默默穿行。尤其是在抗日戰爭期間,所有進入中國的路線都被截斷時,經由西藏再轉道至印度的茶馬古道,成為抗日戰爭中后期大西南后方重要的國際商業通道。一時間沿途商號林立,馬幫云集,其繁忙景象非我們今日所能想象。

在我看來,馬幫們走茶馬古道的故事,完全是一部只屬于過去時代的傳奇般的史詩。

中國古代,官方驛制的時興時廢不但對交通影響很大,也是當時社會發展方面的大問題。已故譚其驤先生曾講過,明末,崇禎因為財政窘迫而節儉開支,削減裁撤官方驛站,成為明王朝覆滅的直接原因之一。數十萬沒有其他謀生技能的驛卒,很快成為李自成、張獻忠手下不需訓練、不需配備裝備且熟悉地理路況的現成戰士。

馬幫商團化的出現,明顯地具有現代運輸生產的特征,同時也有著濃厚的傳統行會的特色。馬幫商團化還有一個特點,就是馬幫與工商業主之間建立相對固定的依存互利關系。商號與馬幫在產銷和運輸之間形成的專業分工與依賴合作關系,對雙方擴大再生產極為有利,也是馬幫運輸業的一大進步。由于轉手貿易的需要,商號一般都自己養有馬幫,形成自己的運輸力量,少則二三十匹,多則幾百匹,甚至數千匹。來往貿易全靠騾馬一站站、一程程地把貨物在產地和需求地之間來往運送。

這樣的馬幫商隊完全由“老鄉”和“弟兄們”組成,同道的各種危險和忠誠盟誓將他們緊密地約束在一起。團結合作的精神鼓舞著大家,好處和利潤自然是以股份的多少和出力的大小來合理分配。

一般來說,馬幫的組織形式不外3種:一種是家族式的,全家人都投入馬幫的事業,騾馬全為自家所有,而且就以自家的姓氏或商號名稱命名;第二種是湊集幫,一般是同一村子或相近村子的人,每家出上幾匹騾馬,結隊而行,各自照看自家的騾馬,選一個德高望重經驗豐富的人做“馬鍋頭”,由其出面聯系生意,結算分紅時可多得兩成左右的收入;第三種我們暫且將之稱為結幫,它沒有固定的組織,只不過因為走同一條路,或是接受了同一項業務,或是因為擔心匪患而走到一起。這幾種組織形式有時會攪和成一團,成為復雜而有趣的馬幫景觀。因為路途遙遠艱辛,走茶馬古道的馬幫一般都是家族大商號的馬幫,而且已經十分專業化。

馬幫首領俗稱為“鍋頭”,既是趕馬人的雇主,又大多是運輸活動的直接參與者。在茶馬古道上,人們習慣將趕馬人叫“馬腳子”( 藏語叫“臘都”)。馬腳子們大多出身貧寒,為生計所迫才走上趕馬的路,因為走茶馬道不僅艱苦異常,而且還十分危險。由于馬幫的各項工作完全靠趕馬人分工而又輪流著做,所以每個趕馬人都必須具備全部趕馬人應該具備的本事和能耐。

首先,要懂天時地利人和,也就是說,要會看天氣變化,要會選路,還要會選宿營的地方,同時還要通各民族語言,善于和不同地方的各色人等打交道;其次,要識騾馬的性情;再次,要會各種馬幫生活的技能,諸如支帳做飯,砍柴生火,上馱下馱,釘掌修掌,找草喂料,乃至醫人醫畜等等。

馬腳子必須聽從馬鍋頭的指揮,趕馬人只是馬鍋頭雇傭的小工。馬鍋頭就是他們的頭兒,是一隊馬幫的核心,負責接洽生意、各種采買開銷、聯系事情,甚至在野外開梢吃飯時,也要由馬鍋頭掌勺分飯分菜。但馬鍋頭和馬腳子之間并不單純是雇主與雇工的關系。尤其是一些小馬幫的鍋頭,大多是自己參加趕馬幫的勞動者,與眾多趕馬人同吃一鍋飯。鍋頭的名稱也就由此而來。有的趕馬人經過一段時間的努力,也會擁有屬于自己的一兩匹騾馬,上路時將自己的騾馬加入馬幫,賺取自己的一份運費。如果再有些本錢,可以備上一些貨物馱上,自己也就有了一份貿易利潤。這樣發展下去,一些馬腳子就成了小馬鍋頭。

走藏地的馬幫一般用滇藏、川藏邊沿的藏族男性青壯年做馬腳子,這樣就不存在語言和習俗的障礙,也能夠承受得了路途的艱辛。一個馬腳子最多可照看12匹騾馬,而且要極能干的趕馬人才能做到,一般的馬腳子就負責七八匹騾馬。一個趕馬人和他所照管的騾馬及其貨物稱為“一把”,這樣幾把幾十把就結成了馬幫。

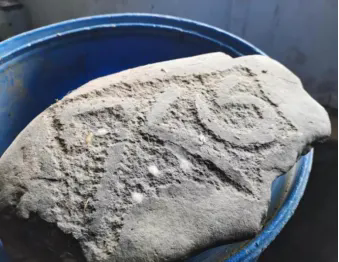

茶馬古道嘉黎段遺存的里程石,當地稱為“米里石”

跟當時那些地方軍閥的烏合之眾相比,馬幫更像一支訓練有素組織嚴密的軍隊。他們不僅身強力壯,而且全副武裝。馬鍋頭、趕馬人和騾馬們各司其職,出門上路按部就班、兢兢業業,每天從早到晚,都井然有序。

在茶馬古道上跑長途的馬幫,其實所用的騾馬主要以騾子為主,很少用馬。據司馬遷的記述,牡驢與牝馬雜交者為“驘”(騾),牝馬與牝驢雜交者為“駚”(馱騠)。早在西漢甚至更早時期,北方的匈奴已將騾作為家畜廣泛使用,被漢人視為“奇畜”,后來亦為漢人大量繁殖使用。茶馬古道一路,山高路窄坡陡,用馬不如用騾。因為馬比騾子笨,食量又大,負載力和耐力也沒有騾子好。騾子雖然出步小,但蹄與肢之間收得緊,走山路靈活,通過性比馬強,食量也小得多,而且其負載能力和行走耐力遠遠超過馬,所以走藏地的馬幫大多使用騾子。

騾馬行進的隊伍也有自己的領導,那就是頭騾、二騾。它們是一支馬幫中最好的騾子。馬幫一般只用母騾作頭騾、二騾。馬幫們的說法是,母騾比較靈敏,而且懂事、警覺,能知道哪里有危險;而公騾太莽撞,不宜當領導。頭騾、二騾不僅是馬幫中最好的騾子,而且裝飾也非常特別、十分講究。它們上路時都要戴花籠頭,上有護腦鏡、纓須,眉毛處有紅布紅綢做的“紅彩”,鼻子上有鼻纓,鞍子上有碰子,尾椎則用牦牛尾巴做成。頭騾脖頸上掛有很響亮的銅鈴,二騾則掛小一些的“二釵”,用于提醒沿路居民馬幫的到來,還可驅趕沿路野獸。頭騾、二騾往往要一個毛色的。“頭騾奔,二騾跟”,將整個馬幫帶成一條線,便于在狹窄崎嶇的山路行進。頭騾上還插有馬幫的狗牙“幫旗”,上面書寫著該馬幫的幫名,讓人一看就知道是哪一家的馬幫。頭騾、二騾一威風,整個馬幫有了氣勢,一路浩浩蕩蕩,連趕馬人自己都有了精神。在整個馬幫隊伍的最后,還要有一匹十分得力的尾騾,也叫追騾。它能緊跟上大隊,又要壓得住陣腳,使一大串的馬幫行列形成一個整體。

昔日系在茶馬古道馬幫頭馬脖子上的鈴鐺

走茶馬古道的馬幫,在路上的大部分時間里,過的是野營露宿的生活。一般天一發亮就爬起來,從山上找回吃草的騾馬,給它們喂料,然后上馱子上路。中午開一次“梢”。“開梢”就是吃午飯的意思,也就是打個酥油茶,揉一點糌粑吃。當天色昏暗下來的時候,馬幫都要盡力趕到他們必須到達的“窩子”——適宜馬幫宿營的地方,在那里才好“開亮”。開亮就是露營。他們要在天黑前埋好鑼鍋燒好飯,搭好帳篷,卸完馱子,將騾馬放到野外吃草。每天的打野開亮,都由大家分工合作:搭帳篷的搭帳篷、釘馬掌的釘馬掌、找柴的找柴、做飯的做飯、洗碗的洗碗,而且是輪流著工作,以免不公平。

這樣打野開荒的野外生存,并不是一件容易事,充滿了各種危險和變數。這里面就有許多忌諱,主要是行為上的避諱,如:煮飯時,只能逆時針方向一點點慢慢轉;架鑼鍋的石頭不能亂敲,一下煙鍋都不行;湊柴要從一個一口順地湊,不能亂架亂放;吃飯時只能由鍋頭揭鍋蓋,第一碗飯也要由鍋頭添,添飯時更不能舀到底,要從飯鍋表面一層層舀下去;添飯時還不能將飯鍋搞得轉動;所有的人吃頭一碗飯是不能泡湯的,因為怕碰上下雨;人不能從火塘和鑼鍋上跨過,也不能擋住第二天要走的方向;飯鍋不能搞得打翻了。也有語言上的忌諱,如:筷子不能說筷子,而要說幫手,因為“大快”為老虎,不能提到那兇猛的家伙,豹子的稱呼也不能提;碗要叫“蓮花”“碗”跟“晚”是諧音,馬幫們可不想晚到;缽頭要說缸缽,“頭”與“偷”諧音,馬幫也不想被盜;勺子要說“順趕”,“勺”跟“說”在云南方言中是諧音,而言多必失,那就不吉利了;同樣,手巾要叫“手幅子”,因為騾馬最怕受驚;甚至連鑼鍋都不能說,因為誰都怕“落”在江里,所以鑼鍋只能說飯鍋;灶也只能叫“火塘”,大家都不想把事情弄糟(灶)……但“柴”卻是個吉利的發音,跟“財”相近,有時馬幫過村寨還要去買一捆柴扛來,說“柴(財)來了!柴來了!”似乎這樣就能招財進寶。

不要以為這是馬幫們迷信犯傻。出門在外,顧忌自然特別多。人又不是神,各種意外隨時都可能發生,人們不得不有所敬畏。

無論是誰,凡是不小心犯了以上忌諱,就要挨一頓數落,還要花錢請客打牙祭,嚴重的就逐出馬幫。

馬幫隊伍里幾乎是清一色的男性。馬幫是男人的世界。如海上航行不許女性上船一樣,過去的馬幫也是不許攜帶女性同行的,更沒有女性參與馬幫運輸活動。他們認為有女性同行就不吉利。這種忌諱跟畏懼迥然不同,主要是擔心在艱難旅途中發生男女關系,從而引發男性之間的不和與爭斗。因為在漫長的旅途中,難免寂寞孤獨,一有女性加入,容易出現打打殺殺的事情,那怎么去應對本已艱苦的旅途?他們甚至認為騾馬吃了沾染女性經血的草就會大病不治死去——除非以女性陰毛燒灰給騾馬服用才能痊愈。馬幫里不存在“男女搭配,干活不累”的情形。馬幫需要的是同心同德、齊心協力。

馬幫們每天的生活幾乎都是如此進行,早上找回騾馬,馬吃料,人吃飯,走路上馱,下馱,扎營做飯,放馬,睡覺,日復一日,年復一年。

茶馬古道上馬幫的存在和運作,起碼有上千年的歷史。馬幫的存在和運作對茶馬古道的通行,有著很大的貢獻和影響。至今他們仍在一些不通公路或交通不便的地區辛勤勞作。

這些馬幫等運輸載體,如同鮮活流動的血脈,千百年來貫穿起了茶馬古道,造就了馬幫們為人稱道的冒險、合作、誠信等精神特質。它不僅成為茶馬古道的閃光點,而且也是茶馬古道的迷人之處。

(摘自《茶馬古道——從橫斷山脈到青藏高原》,青海人民出版社2020年10月1日出版。收錄時有改動)

高反靈提醒尊貴的消費者:

人在高原圣地,請別亂扔垃圾。高原環境很脆弱,維護起來非常艱難,拾一件廢棄物需要付出相比平原百倍的努力,親身經歷過的人都懂。暢游新西藏,守護第三極!愛護高原環境,文明游客從我做起.

高反靈簡介

“高反靈”是中國專家團隊長駐高原歷經十六年(2002-2018)攻關研發、完全中國自主知識產權的科研成果,是由維楨科技集團旗下西藏維楨醫藥科有限公司出品的高原反應干預食品,采用多味藥食同源的傳統中藥材配伍相加和協同,通過“環流高醇亞低溫精華萃取技術”,充分萃取AMS天然活性成分,針對高原缺氧狀態下的機體代謝紊亂,由本及標,實現對高原反應靶向性的精準干預。產品上市前已邀請3000余名體驗者進行測試,2018年8月8日產品上市后,先后8次保障納木措徒步大會、一措再措徒步大會、西藏登山大會和拉薩半程馬拉松、2023全國省級黨報總編輯年會等大型高原賽事和活動,數萬人充分見證,獲得全面好評。

◆ ◆ ◆◆ ◆

京東、淘寶官方旗艦店、微信小程序以及

拉薩市內各大藥房、特產店和賓館酒店等

600余家終端均有銷售。

點擊下圖,立即購買!