16

沿著連接藏北草原與拉薩河谷的黃金古道,我們穿越古冰川遺跡,去探訪羌塘深處的嘉黎。我們感受著歷史的每一縷呼吸,如同拂去一塊老舊牌匾上的塵埃,讓那斑駁的字跡再次重現,追憶且銘記。

相約嘉黎:穿越黃金古道

從拉薩到嘉黎縣有三條道路可以選擇,兩條是從拉薩向西,一條是從拉薩向東。6月中旬的一個清晨,我們選擇拉薩向東的拉林高速公路出發前往嘉黎,約莫行駛79公里就到了墨竹工卡縣,再左拐,上302省道,之后漸漸告別拉薩河,顛簸一路至墨竹工卡縣門巴鄉,到達第一個地理坐標——直貢梯寺。據資料介紹,該寺處于連接藏北草原與拉薩河谷的黃金古道上,是藏傳佛教直貢噶舉派的主寺,全稱為“直貢梯密嚴剎土菩提洲園”。山腰上的寺院大氣恢宏,傳說更是極多,但那終究只是我們此行的一個休息點。吃飯、拍照,短暫停留后,我們繼續向著此行的目的地進發,畢竟嘉黎縣還在遠方等著。

雪絨藏布河谷近景

下午2點30分繼續上路,這次是沿拉薩河的支流雪絨藏布河谷前行。

景致也開始發生變化。此前的山大都是堅硬的巖石構造,山上雖偶有泛綠的植被,終究還是掩不住山體的偉岸和荒涼。雪絨藏布河道雖然只有20米左右寬,但它流經的峽谷有了更多可看的事物。山上開始出現松柏一類的植物,高低錯落地蔓延開去,倒映在清澈的河水里,顯得綠意盎然,格外有畫面感。平均海拔也由出發時的3600米漸漸攀升。

這條進入嘉黎的道路,地圖上沒有找到,直線距離確實比另一條路要近很多,但真正行走其間,才知道道路正在施工改擴建。我們的困難遠不止路途的坑洼、狹窄、截斷,最主要的是沒有導航。3輛越野車幾乎只能按著方向摸索前行。665鄉道、305省道、651鄉道,幾條路交替進行著,好幾次走上了死路、岔路,然后又在村民、警察等的幫助下回歸正途。

不知不覺,我們告別了雪絨藏布,隨后換由雄曲河相隨。

正因為路況的不可預知性,我們得以在迷茫中豁然開朗地發現另一片天地。只見河谷地帶漸漸開闊,氤氳的水霧如同仙氣,山巒形態柔和地起伏延綿,叫不出名字的野花,帶著某種驚艷的色彩時不時映入眼簾……我們沉醉美色,海拔卻在偷偷攀升。等我看了一眼GPS狀態,才發現正翻越海拔5200米的埡口。

目之所及,無不罕見而奇異,大家顧不得車身劇烈的搖晃,爭先恐后地把手機、相機伸出車窗拍照,高反之事,盡皆遺忘。

冰川學家沈永平教授從這里獨特的冰川構造特征,確定這里是較為典型的古冰川地貌。

形態各異的冰川地貌

這么說,我們進入了古冰川遺跡?可眼前分明沒有冰。

沈教授解釋道:“冰川遺跡在冰川發生、發展和消亡過程中,直接形成堆積物和地貌。如由于冰蝕作用產生的‘U’形谷、角峰、冰斗等,由于冰積作用形成的側磧、底磧丘和終磧等,還有冰水沉積和冰水沉積地貌等都屬于冰川遺跡。”

對應解說,我們看到在雪線以上,還有角峰、刀脊、冰斗、冰坎等風蝕地貌,形態非常獨特秀美,其間有座山峰竟完全復制了阿爾卑斯山的樣子,在夕陽下十分耀眼。

沈教授說,冰川地貌對水源涵養、濕地保護等有很大意義。通過對冰川遺跡的研究和鑒定,可以了解古冰川活動情況和古氣候變化規律。

隨著全球氣候變化,蒸發增強,多年凍土融化,濕地出現退化現象。我們沿途拍照的幾處冰蝕湖泊正是這樣形成的。

與沈教授同車,我只需要側耳傾聽就可以獲得很多新鮮的知識。這里氣候濕潤,降水豐富,屬于發育海洋性冰川。它附近遺留著大量冰川侵蝕下的各式地貌形態,堪稱冰川地貌博物館,因此可以理解為那曲市嘉黎縣最為典型的地貌景觀,就是濕地分布和冰川侵蝕地貌發育而成。作為西藏多條大河的發源區,由于冰川作用,我們能看到的大部分谷地都非常平坦。

這一番學術氣息很濃的講解,在這特定環境里無異于一場別開生面的行走課堂。原來,冰川運動給我們留下了這樣奇絕的畫面!

穿行其中,雖然正在施工中的道路路況很差,但美景盡覽,忍不住信馬由韁地臆想開去。

百萬年前,地球進入冰川期。喜馬拉雅山脈被一望無際的冰川、雪峰覆蓋,天地肅穆、晶瑩,在陽光照射下發出熠熠生輝,偶有飛鳥掠過,空曠的鳴叫劃破了寂靜世界。隨著浩瀚時光的流逝,一股暖濕氣流悄然而至,它們的每一寸移動,都令冰川和海陸發生著變化。冰川逐漸消失,海洋逐漸退卻,被它們侵蝕的山體帶著深深的烙印露出了容顏,各種植物悄然鉆出地表并為曠野妝點上最耀眼的色彩,各種動物來這里尋覓食物、留下足跡,冰雪世界神秘的面紗下,一幅生機勃勃的畫卷漸漸展開……

展開的,還有這條沿著雄曲、崎嶇前行的黃金古道。天空時而飄雨,甚至砸下幾粒冰雹,讓你無法揣測它的意圖,無法預知它的最終。

從拉薩市到嘉黎縣,360公里的路程被各色的畫面填充著、消耗著、直到夜幕降臨。雨,始終不肯徹底停下。在泥濘和水霧中,我們于夜里10點抵達了燈光綽約的嘉黎縣城,這里海拔4500米。

浩氣凌霄:古城踏古溯源

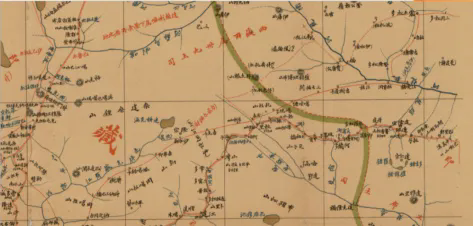

一條商旅往來的百年古道,一條奔流不息的河流,一座形如雄鷹展翅的古寺……登上拉欽山(也稱八頭山),站在屬于格魯教派的拉日寺露天平臺,舉目遠眺,嘉黎老縣城的景觀盡收眼底。據中國歷史地名考據,舊時它還叫拉里宗。清宣統二年(1910年)改嘉黎縣置,屬四川川邊道,治所在今西藏嘉黎縣西北嘉黎鄉,1959年改為嘉黎縣。

因翻譯的原因,嘉黎有許多名字,或寫“拉里”,或言“拉日”,亦稱“拉日果”,有些記載里也出現過“家里”二字,大多由拉欽山得名,取“神山”之意。《西藏圖考》里記載:“拉里在達隆宗西北,實察木多與西藏中通之咽喉也。”咽喉,道出了它在地理位置上的重要性。

這個傳說中有神山的地方位于念青唐古拉山東南段的南側,北接阿扎鎮(現嘉黎縣城所在地),西連那曲市,東鄰邊壩縣。它是茶馬古道一個重要的中心驛站,商旅的熱鬧和騾馬的鈴聲曾在這里留下過江湖的喧囂;它是十八路軍書寫過難忘歷史的古城,風餐露宿的身影和戰馬的嘶鳴曾在這里留下激情的歲月。

翻開現代交通圖冊,在鐵路、飛機、高速公路等編織的出行網絡里,它早已不是拉薩通往昌都或祖國其他地方的必經之路,可它留下的歷史故事卻因歲月蒙塵和不可復制性而顯得更加傳奇。

遠處的桑曲河依然奔流不息,歷史的天空快速翻滾,撥開迷霧,屬于拉里宗的樣貌緩緩露出真容……

東邊,拉里宗依河而建,民間也稱它為“拉日果”,是拉里藏漢官員執法或解決一切司法問題的地方。

依山而建的拉日寺

到這遙遠疆域任職的官員品階都不算高,從現存于拉日寺中“浩氣凌霄”牌匾可以看出一些端倪。

那牌匾右側豎寫的一行小字依稀可辨為“欽賜藍翎管理拉里臺站兵馬錢糧把總撫邊營把總侭先千總李肇龍敬”等字。從《清史稿》中我們可以了解到,這個稱謂是清代綠營兵編制,營以下為汛,以千總、把總統領之,稱“營千總”,為正六品武官,把總為七品武官。按九品制,這是較低的官位,大約相當于現在的團營級,不過以拉里宗的角度看,這差不多是當地的最高行政長官了。千總可管五六千人,把總可管百人。

現在看來依然艱險的路況讓我不禁揣測,在氣候比今天更為寒冷、惡劣的百年前,官員們到底需要怎樣的勇氣才能坦然接受這進藏畏途的考驗?

“浩氣凌霄”牌匾被送去了拉里宗西面的關帝廟。對于關帝廟,當地71歲的次仁吉措老人尚有記憶:據說一位清朝官員經過這里去拉薩時,大約顧忌路途艱險,就把部分隨從留在了嘉黎托馬村一帶。其中有位漢族女子,本名叫什么已無法知曉,當地人把她稱作“扎西卓瑪”。她修建了關帝廟,讓廟門正對著遠山的龍脈,里面供奉了兩尊關帝像,一尊為泥塑,另一尊為檀香木,百姓稱關帝廟為加拉貢巴(藏語,意思是漢人的神廟)。

60多年前,一位八九歲的孩子至今記得:除了主建筑木石結構的材料,其他材料都是從祖國其他地方運來的。關帝廟四角有飛檐,頂上鋪綠琉璃,進出有臺階,有一間主殿一個大院……小孩叫加多,長大后當過嘉黎縣副縣長,現在定居拉薩。后來加多去祖國內地,發現嘉黎關帝廟“和五臺山那些寺廟一模一樣”,這讓他十分驚喜,仿佛找到了源頭。

回憶起童年的棲身之所,加多還在我采訪本上隨手畫了一張關帝廟的平面圖,圖太潦草,不加解說其實就只是幾個方框,但位置布局卻一目了然。關帝廟的院墻是用就地取材的草坯壘成,它右側是一排宿舍,左側的一排房屋是清政府的一處執法點,主要用于維護治安,有時會用來懲罰偷盜,打架斗毆之類的宵小之徒。

扎西卓瑪不但主持修建了關帝廟,還親自坐鎮其間,用抽簽和骰子算卦,并且很準,當地人遇事都喜歡找她算一算。

1959年至1970年期間,關帝廟的命運發生了巨大改變:它左邊的房屋分給了縣貿易公司,右邊分給了縣商業局,中間的大殿成了倉庫,失去了頭顱的塑像則被遺棄到后院。關帝廟由此失去了它本來的作用和價值,只是徒留著廟宇。

關帝廟在1971年嘉黎縣城第一次搬遷時被徹底拆除。老百姓帶走了有用的石料、木頭等。今年53歲的拉日寺堪布塔杰是本地人,17歲入寺的他對那段并不遙遠的往事記憶猶新:“浩氣凌霄”牌匾當時被宗里一位老婦人拿走,后來她終覺并無大用,便送給了拉日寺。至此,這塊牌匾總算有了歸宿,它也成了嘉黎關帝廟僅有的遺存。

會算卦的扎西卓瑪失去了發揮她才能的場所,不久也被兒孫接到了林芝地區生活,之后便不再有和嘉黎相關的故事傳出。

茶馬古道:漢藏水乳相融

關帝廟再往西,據說還有一座卡吉拉康(藏語,意思是清真寺),由于損毀較早,所以沒人能描述它的具體樣子,只聽說過它的存在。至今許多老嘉黎人都能指出它的方位——盡管那里并沒有關于卡吉拉康一磚半瓦的遺存。

正是有這樣多民族雜居的歷程,所以這里很多老百姓稍微向上追溯幾代都會有漢族血統,多有漢族印記。

解密歷史,總是需要和上了年齡的人溝通。于是我們走訪了71歲的才覺、52歲的十八軍后裔王學珍及71歲的次仁吉措等老人。他們的藏語中依然夾雜有“板凳”“窗戶”“火盆”“菜刀”“剪子”等漢語發音。有意思的是,他們自己也分不清哪些是藏語本來就有的讀音,哪些是漢語轉換的藏語諧音,倒是我們這樣的旁觀者很明白。

與外來人交談時,有趣的一幕就是他們偶爾說出一個不太確定的詞,會有點迷茫地問:“這是漢語嗎?”若得到肯定,他們便做出恍然大悟的表情。

如果說“嘉黎”二字是“神山”之意,其中魯貢拉更是揚名已久。

乾隆五十八年的四川按察使林儁(同“俊”)撰寫的《由藏歸程記》中曾記錄:起過魯公(貢)拉,為西藏第一名山。路徑綿長,砂石縱橫,與瓦子相等。至半山,則巨石山巖,亂流奔溢,人馬均無駐足之處。有雕吠如鶴,啄食倒斃人馬,見人亦不驚,數十為群。

行走在這一路,出名的大雪山還有奔達拉(死馬山)及順著它的方向更遠一些的楚拉(死人山)。奔達拉山腳至今留存著清軍墓葬,之前我們正好看到過。它們只剩下一些矮小的土堆,沒有墓碑及形狀,不被指認很容易就忽視了它們的存在。

老嘉黎之所以備受矚目,還因為在這平均海拔高于4000米的地方,當年曾是茶馬古道經過的地方,也是漢藏文化及物資交融交流的重要樞紐和中轉站。

嘉黎和平解放前地廣人稀,物產不豐。歷史上進藏的清朝官員根據人口多少和物產豐吝,習慣把昌都到拉薩的32站分為窮八站、富八站和不窮不富各八站。

其中清時從邊壩所轄的甲貢塘(現邊壩縣加貢鄉)到太昭所轄驛站凝多,具體路線是:大板橋—多洞(多隆久)—竹卡(今嘉黎縣擦秋卡)—拉里(今嘉黎縣嘉黎鎮)—阿咱(今嘉黎縣城阿扎鎮)—果賴(今嘉黎縣境內,是嘉黎縣境最后一站,從果賴翻過楚拉,便是今工布江達縣娘蒲鄉境)—扎朵(今嘉黎縣境內娘蒲鄉以北約30公里處,高山不毛之地,氣候惡劣,人煙稀少,柴草供應困難,屬江達宗境內條件最差驛站)—凝多。因荒山少村落,所以被稱作“窮八站”。

居住在嘉黎鎮比賽頂69歲的次仁老人在談到茶馬古道時,說了一段順口溜:康區過來的叫這里衛拉日果;工布江達過來的叫這里羌拉日果;衛藏(拉薩)過來的叫這里康拉日果;藏北(羌塘、雙湖)過來的叫這里洛拉日果。

“果”在藏語里是“頭”的意思,在這里可理解為起點的意思,這段順口溜的意思為:康巴地方來的商旅把這里稱作衛藏(拉薩)的地方;林芝地方來的商旅把這里稱作羌塘(那曲)的地方,衛藏(拉薩)地方來的商旅把這里稱作康巴的地方;羌塘(那曲)地方來的商旅又把這里稱作南方。這段順口溜肯定了老嘉黎在茶馬古道上的中心地位,表明那時人們從四面八方涌入這里,更肯定了老嘉黎在茶馬古道上就是一個重要的樞紐和物資集散和中轉樞紐。

除了各類驛站,大商戶中的昌都大院也是相對比較出名的院落。它坐落在拉里宗的西南方,相傳是昌都大活佛帕巴拉建的商戶落腳的騾馬驛站,占地面積甚至超過了關帝廟。他們認為這是拉日的保護神在庇佑。可見昌都大院的商隊生意是很興隆的,不過現在除了名聲也沒剩下任何遺跡。

拉里宗海拔高,當時農牧業都不算發達。富有的人家可以出租房子給商人。窮人可以砍灌木賣柴或賣青稞草給過往的商隊喂騾馬。青稞草,這個名字曾讓我疑惑,到底是青稞還是草?加多解釋道:“是青稞,但海拔高不能結穗子,所以叫青稞草。”

如今,拉里宗的歷史畫面早已遠去,嘉黎鎮的故事卻仍在繼續,那束光散發出的誘惑注定對世人有著無限魅惑。

駿馬奔騰:草原歌舞盛會

在嘉黎,除了與古老文化和獨特地理位置的相遇是我們這些外來者所期待的,另一份期待的相遇便是每年藏歷六月的“草原盛會”。

藏歷六月是藏北草原的黃金季節。賽馬,更是深受嘉黎群眾喜愛的節目。我們也恰巧在7月28日趕上了這樣的盛會,時逢嘉黎縣慶祝改革開放40周年暨2018年第六屆拉日旅游文化賽馬藝術節。

賽馬場在嘉黎縣新縣城與雄曲河之間。位置很奇妙,一側象征著古老和恒定,另一側象征著嶄新和發展。

新縣城搬遷至阿扎鎮剛夠而立之年,但它托生于老嘉黎,自然也有了不俗的氣度和厚實的底蘊,只不過面貌極新。因為有拉薩河上游水系與易貢藏布河上游水系的滋養,讓這里匯聚了豐盈的水源,所以得名阿扎,據說就是“水槽邊”之意。

縣城不大,呈狹長形。一番走馬觀花下來,發現城里學校、超市、飯店、網吧、加油站等一應俱全。我們尋到了一家地道的陜西面館,原本只在中午以后才開門的老板應我們請求破例做了次早餐。

選住的賓館剛開業不久,電梯還來不及調試使用,要不是縣里幫我們提前預訂,賽馬節期間我們可能就很難找到住的地方。賓館老板是四川人,為了騰房間給客人,自己帶著老婆小孩一起擠在登記室里住。在海拔4500米的地方,僅僅爬3層樓我們已然氣喘如牛。想想那些騎著駿馬飛馳的牧人、追逐嬉鬧的孩子,不由得感慨一方水土養一方人!

城里很多地方在施工,加之專為賽馬節而來的人們,幾條主街顯得很是忙碌。穿過街道不久就出了縣城,無須打聽,跟著人流走不多時,再跨過一座水泥大橋就可望見被各色帳篷裝扮得五彩繽紛的賽馬場。那里早已人流如織,與稍顯安靜的縣城形成鮮明對比。

賽馬節會持續一周。許久不見的鄉鄰、遠親,都可以在這些日子里相聚、歡歌起舞。他們帶來自己心愛的馬和牛,帶來特有的農副產品,用各種草原美食,讓人領略什么是草原風情。如今的草原盛會,除了那些傳統項目,也是盛大的物資交流和琳瑯滿目的商品交易盛會。讓我驚異的是,一些商家把城里的各種游樂設施都搬到了草原上。過山車、充氣城堡、旋轉飛車……孩子們對新鮮事物充滿向往,家長們也毫不吝嗇讓他們體驗。這些曾經只在城里出現的游樂設施,盡情被投放到了綠油油的草原上,好似有些奇怪,但又被其間盡情玩耍的孩子們無縫銜接成了生動的畫面。至于套圈、射氣球一類的小把戲則應有盡有。放眼望去,兩鎮八鄉的帳篷各具特色、分庭抗禮,牧民們的華麗袍飾爭奇斗艷、富麗華美。

我在賽場附近偶遇麥地卡鄉的益西和塔姆措兩姐妹。十七八歲的她們穿戴著母親特意挑選的家鄉服飾和帽子,打著粉紅小傘游走在草原的花叢里。后來她們竟大方地答應了我的邀請,做我們的拍攝模特。第二天傍晚,我又與她們在一座帳篷前相遇,換了另一套盛裝的她們邀請我和朋友。入內才發現她們整個大家族都來了,老老少少竟然有幾十號人,全都穿得隆重而得體。好客的姐妹倆專門給我們做了頓可口的肉湯粉條燴面,鮮香四溢,余味無窮。

帳篷雖大,但卡墊床卻只夠10個人使用。妹妹塔姆措看出了我的疑惑,她說白天家人都在這里看賽馬、聊天聚會,晚上則只留幾個人守帳篷,其余人都去縣城里住宿,賓館條件好,可以洗澡又有暖氣。

姐妹倆平時都在外地讀高中,一個在拉薩,另一個在江蘇。她們深知,無論身在何處,穿著草原服飾回家鄉參加賽馬節才是展現她們曼妙青春的最好舞臺。

賽場邊上,參賽的騎手們做著最后的準備。他們首先給駿馬備上精美的鞍鞘、籠頭,還要給馬額插彩花,讓它身披刺繡著吉祥圖案的馬鞍、拼接著絢麗彩綢的衣裙。騎手自己也要穿上特制的賽服,戴上特制的帽子,除了顯得俊俏瀟灑,更是多了一份隆重的儀式感。

開賽前,騎手牽著自己的愛馬,煨桑祈福,在裊裊輕煙中繞著格薩爾王和他的戰將塑像群祝禱,希望得到這個神話故事里草原英雄的庇佑而取得好成績。

據介紹,嘉黎縣的賽馬項目主要有三種:小跑比賽、大跑比賽、馬上競技表演等。最有特色的是小跑比賽。跑運動場三十圈的距離不僅需要馬有極好的耐力,更需要騎手極強的控制力。

嘉黎賽馬節另一項與眾不同的比賽是牦牛選美。西藏是牦牛的故鄉,可見過娘亞牦牛的人并不多。它們的主要產地在嘉黎縣措多鄉。

從措多鄉鄉長強巴那里,我簡單了解了娘亞牦牛的前世今生。強巴說他們村地處“羌塘”與諸羌故地之間,融匯了蕃、羌兩個民族成分,那里地勢高峻、草場廣闊、牧野發達、不宜農耕。所以當地居民素有馴養、選育牦牛的傳統,娘亞牦牛就是在這種背景下形成的優良品種。

體型碩大的娘亞牦牛

雄娘亞體型巨大,毛色光亮。測量時需要8人左右去固定住它,然后當地群眾和畜牧專家會對它們進行體格、外觀等方面的評定。

母娘亞則比產奶量,小娘亞也必須到場。據說母娘亞會控制自己的奶,讓擠奶姑娘擠上一部分就不再出奶,這時候主人就放出小娘亞,它們跑到母娘亞身下一通撒嬌狂吸,母娘亞就會出奶。主人見機就掏出一把糌粑把小娘亞哄到一邊去吃,擠奶姑娘趁勢繼續擠奶。當然其間的技巧也可以決定你獲取的鮮奶量。

遼闊的草原、醇香的奶茶美酒、健壯的駿馬牦牛和數不清的帥哥美女,把這里的7月變成了歡悅的海洋。

白天的熱鬧持續到日頭偏西。人們紛紛回到自己的帳篷,不多時,酒香、肉香、奶香就紛紛飄出。夕陽西下,鍋莊又開始沸騰,直至暢快淋漓、微有醉意,才鉆進帳篷酣睡。更多的人則跨過那道大橋,再披著夜色回到城里,分散到各家爆滿的賓館。

幾天里,我們相遇了一片活化石般的古冰川山脈、相遇一塊殘存著清代氣息的匾額、相遇一條無數人走過的茶馬古道、相遇一場色彩繽紛的草原盛會、相遇一個傳承著古老的嶄新縣城……這一切,只是為了讓我們更好地與嘉黎相遇。

(選自2019年3月《西藏人文地理》第二期,收錄時有改動)

高反靈提醒尊貴的消費者:

人在高原圣地,請別亂扔垃圾。高原環境很脆弱,維護起來非常艱難,拾一件廢棄物需要付出相比平原百倍的努力,親身經歷過的人都懂。暢游新西藏,守護第三極!愛護高原環境,文明游客從我做起.

高反靈簡介

“高反靈”是中國專家團隊長駐高原歷經十六年(2002-2018)攻關研發、完全中國自主知識產權的科研成果,是由維楨科技集團旗下西藏維楨醫藥科有限公司出品的高原反應干預食品,采用多味藥食同源的傳統中藥材配伍相加和協同,通過“環流高醇亞低溫精華萃取技術”,充分萃取AMS天然活性成分,針對高原缺氧狀態下的機體代謝紊亂,由本及標,實現對高原反應靶向性的精準干預。產品上市前已邀請3000余名體驗者進行測試,2018年8月8日產品上市后,先后8次保障納木措徒步大會、一措再措徒步大會、西藏登山大會和拉薩半程馬拉松、2023全國省級黨報總編輯年會等大型高原賽事和活動,數萬人充分見證,獲得全面好評。

◆ ◆ ◆◆ ◆

京東、淘寶官方旗艦店、微信小程序以及

拉薩市內各大藥房、特產店和賓館酒店等

600余家終端均有銷售。

點擊下圖,立即購買!